就労継続支援B型の報酬体系は、これまで利用者へ支払う平均工賃額によってのみ決まっていました。しかし令和3年、B型事業所の報酬スタイルは2つにわかれました。

今回は新制度の概要や、競争の激しい事業所が押さえておくべきポイントを解説します。

2つのパターンにわかれた報酬体系

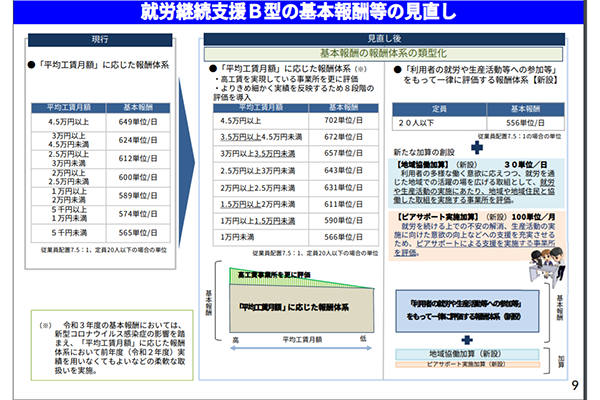

令和3年、B型事業所の報酬体系は選択式に変わりました。これまでの報酬体系は利用者へ払う工賃の平均によって変動する「平均月額工賃」のみ。

しかし今回、7段階評価から8段階評価へ変わりはしたものの今まで通り「平均月額工賃」で評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」によって報酬が加算される方式が新設され、事業所の報酬体系が2つのパターンにわかれたのです。

(画像=引用:厚生労働省HP「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より)

2つ目の報酬体系である「利用者の就労や生産活動等への参加等」に応じた報酬は、加算要件に「地域協働加算」があることからわかるように、地域活動への参加を評価する体系です。地域協働加算は事業所が活動内容をインターネットなどで公表しなければ対象にはなりません。

B型事業所は2つの報酬体系から自分たちの事業所に合ったパターンを選択する必要があります。選択は4月に行い、年度途中での変更はできません。

今回の記事では、「平均工賃月額」に応じた報酬体系と「利用者の就労や生産活動等への参加等」に応じた報酬を便宜的に「平均工賃型」と「地域協働型」と表現します。

地域協働型の経緯

地域協働型が新設された事には理由があります。元々、B型事業所の作業は地域活動に沿っているか、地域に即しているのか、と国から指摘されていました。

実際のところ、一口に「地域との関わり」といっても地域活動の範囲は曖昧なのですが、この問題については国が回答を出しています。国が想定する「地域」とは市町村や地元の企業、地域住民です。

「平均工賃型」と異なり「地域協働型」を選んだB型事業所はいかに地域と協働できるかに重きが置かれています。地域に即した事業所を評価する制度として、新しく始まったのが地域協働型なのです。

ピアサポート加算の功罪

地域協働型には「ピアサポート実施加算」も新設されました。

ピアサポートとは、自身も障害のある方が、専門家としてのサポートではなく仲間(当事者)として利用者を支援する制度です。障害を抱えながら働く意志のある方の就労場所が増え、自身の経験を活かせる意義のある制度です。

しかし「ピアサポート実施加算」は月に100単位と決して多くありません。印象としてこの単位はそのままピアサポーターへの支払いに当てられているようです。

経営だけに着目すると、事業所はピアサポート実施加算で入ってくるお金よりも、ピアサポーターへ払う給料が高くなってしまっては困ります。

ピアサポート実施加算が月に100単位であることを考えると、もしかしたらピアサポーターに来てもらうのは毎日ではなく週に一度程度かもしれません。事業所は、ピアサポーターに来てもらっても収益をプラスマイナスゼロくらいに保つ必要があるためです。

B型事業所はA型事業所とは異なり事業収益から利用者に工賃を支払わなければならないという決まりはありません。悲観的な予想をすると、ピアサポート加算欲しさに既に事業所を利用している利用者をピアサポーターとして雇用する事業所が増えるかもしれません。

もしくは実際にピアサポーターを雇ってそれなりの給料を払うよりは、ピアサポート的な役割を担う利用者にいてもらったほう楽だと考える事業所が出てくる可能性も十分にあります。

とはいえ、ピアサポーターはおそらく利用者としては加算されない流れになるでしょう。ピアサポーターはあくまで支援をする側で利用を受ける側ではないと考えています。

ピアサポーターを利用者と支援者どちらとみなすかについては、今後ピアサポーターを受け入れるなかで、色々な事業所が国に問い合わせいずれ決着がつくのではないでしょうか。

施設外就労加算の廃止

この度の改正では、これまで実施されていた「施設外労働加算」が廃止され、B型事業所の報酬体系が2つにわかれました。

これら2つの報酬体系の予算は、実は施設外就労加算に当てられていた予算からまかなわれています。つまり国は、施設外就労加算の予算を解体して再編し「平均工賃型」と「地域協働型」の2つの報酬体系に組み分けたのです。

しかし、施設外就労が評価されなくなってしまったかというとそうではなく、むしろ逆です。

以前は事業所の定員20名中10名が施設外就労をしていた場合、施設外就労加算の対象は実際に施設外に赴いている10人のみでした。加算はあくまで個別評価だったのですが、今回の改定で事業所そのものが評価されるようになったのです。

ではなぜ、事業所全体が評価されるようになったのでしょうか。施設外就労は文字通り外でお金を稼ぐ行為です。事業所の仕事だけでは稼げない場合でも施設外就労を行っている事業所は収益が上がりそのぶん工賃が高くなるはずです。

利用者全体の工賃が上がっているということは、施設外就労で得た利益が適切に利用者の元に届いているとみなされるため、国は、工賃が高い事業所全体を評価しようと判断したのです。

就労移行連携加算の新設

報酬体系改正に伴い、新たに導入された制度もあります。就労移行支援事業と連携した場合に対象となる「就労移行連携加算」です。

就労移行支援事業とは、一般企業への就職を目指す障害者や難病がある方に対して、就労に関する知識やスキルを身につけるための訓練や就職活動のサポートを担う事業所のことです。

就労移行連携加算ができた背景

国はA型・B型事業所に対して利用者の一般就労移行を進めるよう促しています。

B型事業所から一般就労への移行を考えるときに必要なのは、利用者への面接の練習や一般就労で経験するであろう場面を想定して行う訓練「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」などです。

しかし実際にはB型事業所内での仕事量は多く、作業に追われている事業所に余裕はありません。その現状を踏まえて、一般就労への移行が目的である就労移行支援への橋渡しをした事業所に対して、国は就労移行連携加算を支払う決断をしました。

就労継続支援B型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいる場合において、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行うに当たり、就労継続支援B型における支援の状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、所定単位数を加算する。

引用:厚生労働省HP「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」より

厚生労働省によれば就労移行連携加算とは上記の通りです。ですが残念ながらB型事業所から一般就労で働けるようになる方は非常に稀です。障害特性によっても就労の困難さに違いが出てしまいます。

私が以前ある企業に伺ったところ、「障害者枠で雇った従業員が出社できなくなることが一番困るし難しい」という意見が出ました。

一般の企業は就業時間が決まっていますし、場所によってはノルマもあります。一般企業のルールに当てはめたとき、安定して職場に出社できない職員を雇うのが難しいのは事実です。

就労移行支援体制加算に対する事業所の本音

国は一般就労への移行を目標にはしていますが、現段階では一般就労が難しい人たちに対してB型事業所が受け皿の役割を担っているのが実情です。

さらにいうと、事業所の収益のみを考えるとA型もB型も利用者を手放したくないのが本音です。B型から一般就労への移行は利用者が望んでいるのであれば喜ばしいことですが、それによってB型事業所が就労移行支援体制加算の恩恵を受けられるのは翌年度です。

就労移行支援体制加算は前年度の結果を踏まえて支給されます。仮に5月にB型から就労移行支援への移行があったとしても、加算が入るまでタイムラグがあります。

利用者が1人減ることを考えると、翌年に就労移行支援体制加算がプラスされることを加味しても、利用者がいなくなってしまうほうが手痛いのです。

これから生き残るB型事業所とは

B型事業所の数はとても多く、令和2年のデータでは13000以上に上ります。事業所は開設にあたり国から認めてもらうため指定申請という申請をしなければいけないのですが、B型の場合、比較的簡単に指定を出してもらえます。

しかし、適切に事業を展開していない事業所には行政の指導が入ります。B型事業所はこの行政指導が極端に多いのです。間口は広くても、事業を継続させることは簡単ではありません。適切な運営がなされているかどうかふるいにかけられ、本当にいい事業所だけが残ります。

事業所に利用者が集まらなければ人件費も増え存続は難しくなります。B型事業所の競争は年々激化しているのです。

これらの事実を踏まえ、今後生き残るB型事業所にはどのような傾向があるのでしょうか。

利用者獲得という意味では、「平均工賃型」より「地域協働型」のほうが選ばれやすいかもしれません。地域協働型は地域との関わりを持ち、かつそれを公表する義務があります。

たとえ平均工賃が高く健全な運営を行っていても、利用者に届かなければ選ばれません。その点、地域協働型は情報を発信するため平均工賃型に勝るのです。

13000にも及ぶ事業所が利用者に選んでもらうには、個性と発信が必要です。

珍しい料理を提供するお店を開いたり、本人の個性を生かして記事執筆やデザインの仕事を任せたり。各事業所の特色を作り、それを発信することが重要です。

インターネットでの公表だけでなく、広報誌という形で定期的に紙媒体で発信してもいいでしょう。市役所や地域の文化施設に置かせてもらうことで利用者の目に留まる機会が増えるかもしれません。

各事業所が情報を発信した場合は、「平均工賃型」「地域協働型」どちらを選んだとしても、その事業所の特色を伝えられているかが肝となるでしょう。

この人がいるから事業所に行こう

事業所に強みがあり発信していると、自ずと事業所に入る利用者は多くなります。広報誌などを発行している場合、病院や行政が「あそこの事業所はよさそうだよ」とB型事業所選びに迷っているかたへ伝えてくれるかもしれません。

また、独自の強みを活かし発信している事業所であれば、国の評価対象にならない見えない部分も知らず知らず広まっているものです。

利用者を獲得するための最高の営業は「利用者が利用者を呼ぶ」ことです。そのためには目先の利益だけを追ってはいけません。

利用者は職員を非常によく見ています。家族との関係が希薄な利用者がいる場合、彼らは自分の価値を見出してくれる職員にちゃんと気が付きます。バランスは大事ですが、究極的には「この人がいるから事業所に行く」と利用者に思ってもらえるかがこの業界のポイントです。

利用者のことを真剣に考え行動する職員がいると、利用者が利用者を呼ぶ良い循環が生まれるのです。

「平均工賃型」と「地域協働型」のどちらを選べばいいのか

事業所として「平均工賃型」と「地域協働型」のどちらを選ぶべきか、これは非常に大きなテーマです。

現行の制度は、平均工賃が高い事業所がより評価される仕組みです。国はB型事業所の本来の目的である、生産性のある作業を担い工賃を支払う場所作りができている事業所を評価するので、今後も適切に工賃を払っていける事業所であれば平均工賃型を選択してもいいでしょう。

もし、事業収益で工賃が払えない事業所であれば、地域との関わりに力を入れる地域協働型でもいいかもしれません。

農家との連携も地域協働型に含まれるため、後継者や担い手不足に悩まされている農家でB型事業所利用者が働くことで、農家は人材を、事業所は就労場所と収入を得られます。国が推進している「農福連携」は加速しそうです。都会と地方では環境も違えば企業の数も違います。地域協働型は都会よりも地方が適しているでしょう。

しかしながら、既に事業所で畑を持っていても生産活動につながっていない所もあるかもしれません。その場合であればたとえばそれを販売してみる。あるいは事業所が飲食店も開いているのであれば店で使用する作物を生産するなども一つのアイデアでしょう。

どちらのスタイルを選ぶにしても、これからは事業所の特色が出る時代ではないでしょうか。事業所独自の目的があったほうが継続的な事業所運営につながるのだと思います。

おわりに

既に事業所を運営していて、これからの方向性に迷っているかたは、今回の報酬改定を読み込んで自身の事業所に合っているのはどちらなのか考えてみてください。

それでも迷うときは自分たちの事業所の目的を考えてください。目的が明確になると事業所独自の個性が生まれます。どちらのスタイルが適しているかが見えてくるでしょう。

今回の改定で、B型事業所の報酬は全体的にアップしました。どちらのスタイルを選ぶのかは、自分たちの事業所がどういう方向性に進みたいのかで変わってきます。この機会に自分たちの特色や目的をしっかり固めて、それに向かい動いてみることをおすすめします。