日本の精神障害者数を知っていますか?実は2019年に400万人を超えました。この記事では年々増加する精神疾患者を支援する職業「精神保健福祉士(PSW)」の仕事内容や必要なスキル、社会福祉士との違いや資格取得方法をわかりやすく解説します。

精神保健福祉士とは

「精神保健福祉士」とは、精神保健福祉の領域で専門的な知識や技術を持ち、精神に障害がある人たちの社会復帰を手助けしたり、必要な訓練をおこなったりする精神科ソーシャルワーカー(PSW:Psychiatric Social Worker)です。

社会福祉士、介護福祉士とともに福祉系の国家資格として知られています。

精神保健福祉士には、精神保健福祉分野の知識・技術だけではなく「精神障害への理解」「患者さんを忍耐強く導く根気強さや冷静さ」「対人コミュニケーションスキル」も求められます。

精神保健福祉士の仕事内容

精神保健福祉士の主な仕事内容は、精神的な障害を抱えている人の退院後の支援や社会復帰の促進などです。

基本的には、精神的な問題を抱えた人の生活問題解決のための援助や地域施設の利用、社会復帰に関する相談に応じ、社会参加に向けた支援を行います。

精神保健福祉士の仕事内容は働く場所によって異なります。しかし、相談者に関わる医療関係者や家族、施設職員などと連携し、協力しながら相談者の社会復帰を促進する点は同じです。

では分野ごとに精神保健福祉士の仕事内容を見ていきましょう。

医療分野での仕事

医療分野での職場には、精神科病院や総合病院の精神科、クリニック、訪問看護ステーションなどの医療機関があります。

精神障害者への生活支援が主な仕事で、受診や入退院の援助をしたり退院後に医療機関から社会生活へ移行できるようサポートしたりします。

障害者福祉分野での仕事

障害者福祉分野の職場は、生活介護事業所やケアホーム、自立訓練事業所や就労移行(継続)支援事業所、地域活動支援センターなど多岐に渡ります。

職場の目的によって精神保健福祉士の仕事内容も大きく異なります。日常生活を送るための訓練施設では家事などの基本動作をサポートします。就労のための訓練施設では就職に関するアドバイスを行います。

行政分野での仕事

行政分野で働く精神保健福祉士も多数います。

各役所や保健所、市町村の保健センターや精神保健福祉センターなどで、支援事業に関わる仕事や手続きが主な仕事内容です。

そのほかにも、地域を繋ぐネットワークの構築や、就労支援事業や地域移行支援活動についての分析、将来計画の立案、住民への普及啓発活動など、より広い範囲で精神障害者の支援を考えています。

社会福祉士と精神保健福祉士の違い

「社会福祉士」と「精神保健福祉士」は、どちらもソーシャルワーカーと呼ばれる職業であり、なんらかの理由で福祉の手助けを必要とする人々の相談に応じ、専門知識を駆使してさまざまなサポートを行う仕事です。

両者の最も大きな違いは支援の対象者です。

社会福祉士は高齢者や障害者、虐待や育児放棄を受けている子ども、DV被害者など幅広い支援をするのに対し、精神保健福祉士は、統合失調症やうつ病、認知症、アスペルガー症候群など、精神になんらかの病気や障害を持つ人やその家族への支援業務に特化しています。

ですので、社会福祉士の勤め先が介護施設や福祉施設、医療施設、行政施設など多岐にわたるのに対し、精神保健福祉士の主な勤め先は、精神病院などの医療施設か障害者福祉施設です。

しかし、どちらの資格も、相談者本人や家族を取り巻く福祉施設や行政機関、地域サービスなどと連携しながら、その人らしい生活を送ることのできるよう、トータルな支援をおこなう点では共通点の多い仕事内容といえるでしょう。

精神保健福祉士になるには

①受験資格を得るまで

精神保健福祉士は国家資格で、国家試験の合格が必須です。国家試験の受験資格を得る方法は複数ありますが、4年制大学福祉系学部の精神保健福祉士養成を目的とした学科・コース、または4年制専門学校で学ぶのが最もオーソドックスな方法です。

2年制、3年制の短大・専門学校にも養成コースはありますが、受験資格を得るには2年制なら2年、3年制なら1年の実務経験と、さらに短期養成施設等の修了が必要になります。このほか、指定施設で相談援助実務を4年こなした後、一般養成施設等で1年以上学んで受験資格を得る方法もあります。以下は受験資格を得るための方法です。

- 保健福祉系大学4年 指定科目履修

- 保健福祉系短大3年 指定科目履修+相談援助実務1年

- 保健福祉系短大2年 指定科目履修+相談援助実務2年

- 福祉系大学大学4年 基礎科目履修+短期養成施設等6ヶ月

- 福祉系短大3年 基礎科目履修+相談援助実務1年+短期養成施設等6ヶ月

- 福祉系短大2年 基礎科目履修+相談援助実務2年+短期養成施設等6ヶ月

- 社会福祉士+短期養成施設等6ヶ月

- 一般大学4年+一般養成施設等1年

- 一般短大3年 相談援助実務1年+一般養成施設等1年

- 一般短大2年 相談援助実務2年+一般養成施設等1年

- 実務4年+一般養成施設等1年

②試験に合格した後

国家試験に合格しただけでは精神保健福祉士として働くことはできません。精神保健福祉士登録簿に氏名等の登録をし、登録証を取得する必要があります。

登録申請に期限はありませんが、なるべく早いうちに登録しましょう。新規登録にあたっては、「財団法人社会福祉振興・試験センター」のホームページや配付された「登録の手引き」にしたがっておこなってください。

登録にあたっては、登録免許税15,000円と登録手数料4,050円が必要です。

登録免許税は金額分の収入印紙を登録申請書に貼り、登録手数料は金融機関で振り込み、受け取った振替払込受付証明書と登録申請書とともに「財団法人社会福祉振興・試験センター」に送ります。申請登録が済んだら、1ヶ月〜1ヶ月半ほどで登録証が届きます。

精神保健福祉士の合格率

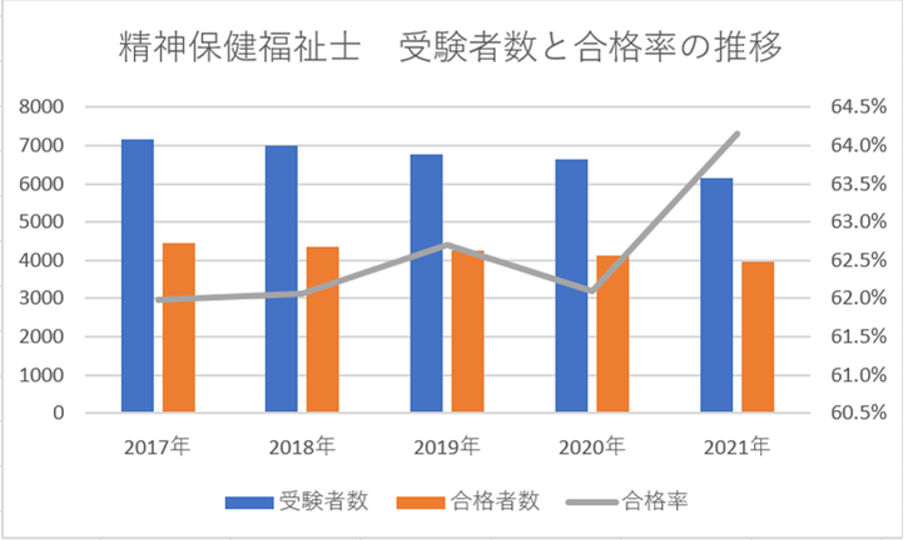

2021年度の受験者数、合格者数、合格率は以下の通りです。

- 受験者数 … 6,165人

- 合格者数 … 3,955人

- 合格率 … 64.2%

近年の合格率は55%~65%で推移しており、約3人に2人は合格しています。

(画像=厚生労働省 精神保健福祉士国家試験の受験者・合格者の推移よりグラフ作成)

まとめ

社会福祉士や介護福祉士に比べて知名度の低い精神保健福祉士ですが、精神保健福祉士は自らの専門知識や技術で精神に障害を抱えた人を地域や職場に復帰させ、自立を図ってもらうためのサポートができます。

患者さんの心に寄り添う仕事をしたい方は検討してみてはいかがでしょうか?