実地指導で必要な自主点検表は、事業所の健全性を保つために欠かせないツールです。この記事では、自主点検表の基本から自主点検で間違えやすいポイントやその解決方法、年に1回以上の自主点検に取り組んだほうがいいパターンなどについて詳しく解説します。

自主点検表の基本

自主点検表とは

自主点検表とは、障害福祉事業所が障害者総合支援法に則って適切な運営ができているかどうかを、自治体が事業所に直接赴き確認する「実地指導」で必要な資料のひとつです。

実地指導を担当している自治体のHP内には、障害福祉事業のサービス形態ごとに自主点検表が記載されています。実地指導ではこの自主点検表の回答を元に確認・指導がなされます。

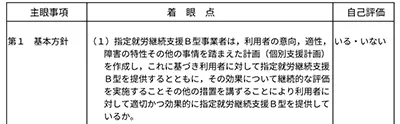

自主点検表にはサービス形態によって異なる「基本方針」や「人員に関する基準」などについての質問事項がいくつも設けられており、事業所は下図のように提供するべき条件を満たしているかを「いる/いない」で答えます。

(画像=※令和3年度 指定障害福祉サービス事業者等就指導調書 No14 指定就労継続支援B型(鹿児島市)より抜粋)

実地指導について詳しく知りたいかたは「あなたの事業所は大丈夫?必ずやってくる実地指導」をご覧ください。

自主点検表を使った年に1回の自主点検の目的

実地指導自体は数年に1回なのですが、事業所は自主点検表を使った自主点検を毎年1回は実施する必要があります。

自主点検表を使った、事業所が健全な運営が出来ているかを確認する自主点検は、実地指導があるから取り組むわけではありません。

そもそも障害福祉サービス事業を開設するには、定められた基準を満たし国から指定を受ける必要があります。

指定を受けて実際に運営を始めても、事業所は法律や規程を守れているかを定期的に確認しなければいけません。確認するひとつのツールとして、自主点検表を使うのです。

したがって自主点検表を使った自主点検の根本の考えかたは、実地指導の有無に関わらず、自分たちの事業所が正しく運営できているか根拠を示すものです。

自主点検表を年に1回以上確認したほうがいい場合

自主点検表での自主点検は、1年に1回実施していれば時期はいつでもかまいませんが、最新の物が表示されているか十分に確認してください。

サービス管理責任者に異動がなく、同じ事業所で何年も勤務しているのであれば、自主点検表の確認は年に1回でいいでしょう。

定期的な自主点検以外で、自主点検表を確認したほうがいいタイミングがあるとすると、それは管理者やサービス管理責任者が異動または退職した場合です。

新しい管理者やサービス管理責任者に適切な引き継ぎがなされていれば問題ありませんが、そうではないときは自主点検表を使って、事業所がこれまで適切に運営されてきたのかを確認したほうがいいと思います。

前任のサービス管理責任者の業務に抜けや漏れはないと思いますが、事業所独自の表現や様式があると、いざ根拠となるデータを示そうとしたさいにスムーズに行かないこともあり得ると思います。

自主点検表の確認で陥りやすい間違いと解決法

読み込みが甘いために生じるミス

自主点検表は基本的に事業所を正しい運営に導く、教科書のような親切なつくりになっています。

しかし、事業所が大雑把に自主点検表を読んで、深く考えずにチェックするのを防ぐために、なかには引っ掛けのような設問もあります。

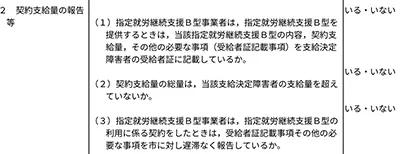

画像=令和3年度 指定障害福祉サービス事業者等就指導調書 No14 指定就労継続支援B型(鹿児島市)より抜粋)

(※私達の事業所は鹿児島市にあるため、鹿児島市の事例を挙げています。今回の記事で使用しているすべての事例はあくまで鹿児島市の例となるので、全国一律で同じ自主点検表を使っているわけではありません。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

たとえば、上図の「(2)契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか」は、本来は「いない」と答えないといけません。

事業所として適切に運営していても自主点検表をなおざりに確認していると「自分たちの事業所はちゃんと経営しているから」と、ついすべての項目を「いる」にチェックしてしまいがちです。

実際に、(2)の前後にある(1)と(3)の項目は「いる」が正解です。ですがほとんどの項目が「いる」だからといって、しっかり確認せずに答えてしまうと、合間にある「いない」と答えないといけない項目を間違えてしまいます。

その結果、実地指導のさいに指導官から指摘を受ける悪い結果につながってしまうのです。

自主点検表に記載されているチェックポイントで疑問点を解決

自主点検表はただ「いる」にチェックをすればいいわけではなく、しっかり項目を確認したうえで「いる/いない」の問いに答えます。

各項目の読み込みを徹底するなかで、自分たちが事業所運営に必要な知識について本当にわかっているのかどうかも明らかになっていくと思います。

たとえば、就労継続支援B型の自主点検表には「指定就労継続支援B型事業者は、正当な理由がなく、指定就労継続支援B型の提供を拒んでいないか」という項目があります。

自主点検表を読むことで、「事業者は正当な理由がなく利用者を拒んではいけない」と理解しないといけませんし、さらに踏み込んで正当な理由とは何かを答えられるようにしないといけません。

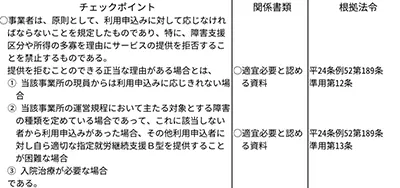

自主点検表にはいくつかの章ごとにチェックポイントが設けてあり、章ごとの根拠が書いてあります。利用者へのサービス提供を拒む正当な理由も、チェックポイントに書いてあります。

(画像=令和3年度 指定障害福祉サービス事業者等就指導調書 No14 指定就労継続支援B型(鹿児島市)より抜粋)

チェックポイントを読むと、各項目についての理解が深まり根拠も把握できます。実地指導をする自治体側も根拠となる部分を知っておかないと指導ができないので、チェックポイントの備考欄は双方にとって大事です。

自主点検表で「いる」もしくは「いない」と答えたもののどのような書類を準備したらいいのか悩むサービス管理責任者は多いと思います。

その答えがチェックポイントに具体的に書いてあるので、自主点検表は教科書であり対策マニュアルのようなものなのです。

自主点検表では、「いる/いない」の選択よりはるかになぜそれを選んだかが重要です。どちらを選んだ場合でも、根拠を答えられるようになる必要があります。

実際の実地指導では、指導官から自主点検表と同じような内容について聞かれるため、チェックポイントで要点を押さえておくと安心して答えられると思います。

実地指導にも対応できる事業所独自の「虎の巻」のつくりかた

自主点検表がとても丁寧にやさしく書いてあるといっても、自主点検表だけでは迷いやすいところもあります。解釈にかかわる部分です。

行政の文章ではよく「〇〇等」と断定を避けた表現が使われていることがあります。「〇〇等」は幅が広いので、実地指導のさいに指導官へきちんと説明できるようになる必要があります。一番良くないのは「〇〇等」について曖昧なままにしておくことです。

もし、自主点検表を使ってもわからない箇所があればその都度自治体に聞きに行ったり、ほかの事業所と情報を共有したりして、事業所独自の回答マニュアルを作ったほうがいいでしょう。

そのほかの方法としては、事業所として「〇〇等」の根拠をあらかじめ決めてしまい、それを堂々と伝えるやりかたもあります。

「『〇〇等』について、事業所のマニュアルに明記してこのような根拠で取り組んでいます」と謳ってしまってもいいと思います。作成後は、自治体に事前に確認しておくと間違いありません。

また、実地指導のさいには自主点検表を自治体に提出する決まりがあります。そこで提出用と、自分たちの事業所での保管用の2パターンを作成し保管しておきましょう。

提出用以外であれば書き込みができるので、「いる・いない」の横の空きスペースや付箋などに「なぜそれを選んだのかの根拠」「どの書類のどこの部分を見せるのか」をメモ書きして残しておくのです。

自治体やほかの事業所から得た情報も追加することで実地指導で指導官から色々と質問されたときでもすぐ答えられ、また事業所の経営に不備がないかも即座に把握できる、事業所独自の虎の巻が出来ます。

自主点検表とサービス管理責任者の密接な関係

新しいサービス管理責任者は自主点検表の重要性を理解しましょう!

障害福祉サービスに携わっていると時々、サービス管理責任者が自主点検表をしっかり読み込んでいないのではないか?と気づく場合があります。

本来であれば、基本的な能力としてサービス管理責任者は自主点検表の重要性を押さえ対応できないといけません。

しかし、実はサービス管理責任者の資格を取得するための研修で自主点検表について学ぶわけではありません。

福祉業界の研修はグループワーク主体で対人関係や支援の質に重きが置かれるようになりました。

サービス管理責任者の研修も例外ではなく、一つのケースについて意見を出し合うグループワークがメインです。

したがって、自主点検表の大切さを知るきっかけは事業所次第といえるでしょう。そういう観点でも、自主点検表を用いた1年に1回の自主点検の取り組みは大事です。

ある意味では自主点検表を思い出させるために、実地指導のなかに自主点検表が含まれているともいえるかもしれません。

事業所を立ち上げるときはノウハウを知っているサビ管がベスト

もし、新規で事業所を立ち上げようとしているのであればなおさらサービス管理責任者が自主点検表の重要性を自覚しておく必要があります。

福祉業界に参入するさいにサービス管理責任者さえ確保できればいいという安直な考えに陥ってしまうと、開所後の運営に支障をきたす可能性があります。

また、サービス管理責任者になりたてで、資格は取得したものの実地指導を経験しないまま自分で事業所を立ち上げようとする場合も危険です。

サービス管理責任者になるには3年以上の実務経験が必要です。そのため実地指導自体はサービス管理責任者になる前に経験しているはずですし、自主点検表をまとめたことはなくても、自主点検表で必要となる書類をまとめたことはあると思います。

事業所を開設するためにサービス管理責任者を雇う場合も、サービス管理責任者の資格をもっているかたが新規で事業を始めるケースでも、実地指導・自主点検・自主点検表の読み込みまで一通り経験しているほうがいいでしょう。

新規で立ち上げようと思ったときには、自主点検表をしっかり押さえておく必要があるという思考を持っているかが大事です。

自主点検表の確認は最初が肝心

自主点検表を使った確認は、事業開始前に徹底して実施しないとあとから苦労します。いつでも取り組めるからとたかをくくっていると、実地指導前に慌てることになるからです。

新規で事業を始めた場合は開所後1〜2年以内に実施指導が組まれやすいとはいえ、通常は数年に1回です。

読み込みが甘かったり重要性を理解できていなかったりすると、数年分の資料を再確認しないといけなくなるかもしれません。

さらに、実地指導で指摘を受けてしまうとそのぶん事業所の運営が適切でないと判断されてしまいます。

指定取り消しという最悪の結末を避けるためにも、おろそかにはせず積極的に自主点検表で事業内容を確認しましょう。

常日頃から基準に沿った運営ができていれば、自主点検表通りの内容になるので、問題なく実地指導を迎えられると思います。

おわりに

自主点検表の確認は、自治体から義務付けられているからと消極的にこなすものではなく、健全な事業所経営に欠かせない作業です。

また、自主点検表は事業所の教科書であり、事業所が制度に沿って適切に運営できているかを再確認するツールです。

自主点検表の重要性だけでなく自主点検の要諦を押さえておくことで建設的なチェックができ、結果として自分たちの事業所の良い評価につながります。

義務ではなく自分たちの事業所のためにやるという意識を持ち定期的に自主点検表を確認する。それらの積み重ねは事業所の健全化におおいに役立つでしょう。